ALARMA AÉREA

Amaneció hace una hora y aún no he podido dormir porque la sirena, que empezó a sonar desde ayer por la tarde, no se ha callado ni un momento.

—¿De qué sirena hablas? —me preguntas mirándome con tu aburrida suspicacia— Llovió un poco, eso sí.

—¡Claro que llovió! —exclamo yo soltando el aire igual que un buzo al regresar a la superficie, y añado, aunque sé que no servirá de mucho—: Y ahora sigue lloviznando. Pero yo te hablo de esa sirena que no ha parado en toda la noche.

—Habrá sido una pesadilla —y pones esa mezquina sonrisa a medias que los que se consideran cuerdos usan con los locos familiares—. O quién sabe si todavía no te has despertado.

—Cállate un momento, por favor. Escucha bien. ¿No la oyes?

—Claro que la oigo —te encoges de hombros y extiendes tu mano como si fueras a ponerla sobre mi cabeza—. ¡Si ahora mismo ha empezado a sonar!

Aunque ya no te digo nada más, de todas maneras busco en tus ojos una chispa de esa demencia que te hace comenzar a oír la tortura de la maldita sirena justamente cuando se ha callado.

THUGHS

Forgive me mother earth,

I don't wanna hurt you

Habían salido los cuatro al escenario oscuro, habían tomado sus instrumentos en la penumbra y, cuando se hubo encendido la luz, vimos que estaban totalmente pintarrajeados de negro, vestidos de negro y tenían ojos sombríos. La voz de Otto era poderosa y fría, incluso feroz.

—¿Cómo se llaman? —le grité al oído a Cecilia, que empezaba a contorsionarse junto a mí.

—¡Los Thughs! —chilló ella sobre los pesados acordes de la guitarra acompañante.

Miré a los Caballeros de la Dama Negra y vi que sobre ellos caían pedazos de estuco desprendidos del techo por las rabiosas vibraciones de las bocinas. Música para Kali, la Diosa Terrible.

—Onírica de Onán —me gritó Oliverio abriéndose sitio entre Cecilia y yo y poniendo una de sus zarpas peludas en mi hombro. No entendí qué quería decir con aquellas palabras y, además, como siempre, olía mal.

Esa misma noche, Otto, que también era el guitarra líder, salió a caminar con su novia por el malecón. Un pescador hizo girar el anzuelo en lo alto y lo lanzó hacia el mar, pero era inexperto y se lo clavó en un ojo al desafortunado músico.

Forgive me mother earth,

I just wanna hold you.

LAS AMANTES DEL CORONEL SARAZO

No son flores en el lodo ni ángeles caídos, aunque quizás alguna llore un poco en alguna noche del turbión del verano o en alguna fría madrugada de febrero.

Y él, siempre temible, y en ocasiones terrible, resulta ser cuanto más un sátiro aburrido al que ellas, como bacantes, gustosamente despedazarían con dientes y uñas.

Se persiguen y se atraen. Nadie es culpable y nadie atestigua nada. Juegan a odiarse porque él, viejo asqueroso, las persigue, las fornica, las encierra, con mayor o menor ardor, según el brillo de su estrella y de acuerdo con la fosforescencia de cada una de esas putas de mierda.

—No se ilusionen —le dice él a alguna que lo mira con los ojos encendidos de odio—. Pienso vivir todavía treinta años más.

—Los puercos no duran tanto —susurra ella para sí misma.

Y la vida continúa.

LOS ZAPATOS DEL TROVADOR

Se calzó un zapato y se quedó así, doblado sobre una rodilla, recordando de pronto la música de una de sus canciones de amor. Cuando eso ocurría, normalmente silbaba la melodía durante un rato sin siquiera darse cuenta. Pero ahora era presa de una pesadumbre desconocida.

—Hay algo terrible en todo esto —dijo a media voz, extendiendo una mano hacia la guitarra, que yacía en el piso, entre la butaca y una silla—. Soy un vulgar ladrón —añadió, rasgando las cuerdas con un dedo, arqueado aún y sin levantar la guitarra del suelo.

—Todos somos ratas en el mismo sembrado —replicó el hombre parado junto a él.

—Pero unos somos más ratas que otros.

—Caramba —se asombró el hombre mientras hojeaba los papeles regados sobre la mesa—, todas son canciones nuevas.

—Son las mismas de siempre —le aseguró el trovador con tono aburrido—, pero parecen nuevas.

—Y por lo visto tienes muy pocas ganas de cantar —se quejó el otro, inquieto, porque era quien organizaba aquel renombrado concierto.

—Es posible, pero ya sé lo que voy a hacer.

Y aquella noche actuó y la multitud aplaudió complacida, igual que siempre.

—Muy bien, excelente —asintió el hombre parado a su lado, sin ninguna inquietud ya.

—Realmente todas fueron canciones nuevas, pero se parecían a las otras —dijo el trovador, doblado sobre una rodilla, mientras se calzaba el otro zapato.

EL PEZ TATUADOR

Hoy he punzado metros de piel rozando la sangre que da el toque mágico a la tinta. He escrito decenas de nombres, he dibujado cien figuras y he dado mil colores que, en parte, se han de desvanecer durante algún tiempo, como esos sueños que alcanzan una turbadora nitidez y cuyo recuerdo, luego, durante el día, se torna cada vez más vago.

He andado hoy años de vida y kilómetros de muerte. Al asomar por la herida, la carne alcanza rudeza de diamante y después, buscando un letargo de carbón, abandona el ámbito de la transparencia y se abisma en la oscura trama de los huesos (por cierto, en los pájaros, esos seres que no pueden ser tatuados a causa de su emplumada piel, los huesos crecen llenos de aire). Ahora bien, mi canción preferida cuenta la historia de un hombre que perdió una pierna y se hizo con la tibia una flauta. Yo haré algo semejante. No derramaré otra gota de sangre. No heriré otra piel. No haré que mi alma siga esa interminable vía epidérmica hacia la cara oculta de la herida.

A lo lejos, parpadeando en la noche, el gran ojo tatuado en el cielo nos mira desaparecer como si fuéramos pálidos arabescos sobre la piel de las ciudades.

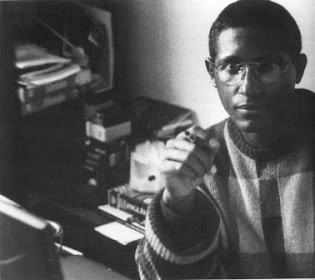

Entrevista a Rodolfo Walsh (enero de 1973).

Entrevista a Rodolfo Walsh (enero de 1973).

Selección de Oral-B; premio de poesía Nicolás Guillén 2007, publicado por Letras Cubanas.

Selección de Oral-B; premio de poesía Nicolás Guillén 2007, publicado por Letras Cubanas.